(2025年9月5日投稿)

こんにちは、中小企業診断士の辻本昂大です

今回は中小企業診断士試験1次試験の合格率を徹底的に分析し、科目別に難易度を解説していこうと思います。

中小企業診断士試験は7科目もあり、それぞれがかなり難易度の高い科目になっていますよね。

そこでみなさん、疑問に思うのが

「どの科目が一番難しいんだろう…」

「どの科目が年によって難化しやすいんだろう…」

ということです。

そこで本記事では、

合格率の客観的な分析と、1次試験を2カ月で合格した筆者の経験から

をご紹介します。クリックで興味のある内容を見ることができますよ!

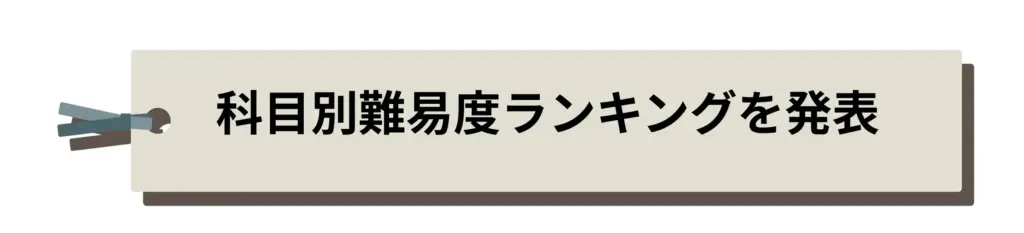

科目別難易度ランキングを発表!

では、最初に分析結果と試験範囲、試験内容からランキングした科目別難易度を発表します!

平均合格率/試験範囲/試験内容から分析した科目別難易度

このような分析結果となりました。

難易度ランキング順に並べてみましょう!

\ここをクリック!/

科目別難易度の1位は財務会計で2位は経営情報システムでした。

また、7位の企業経営理論が最も簡単であるとなりました。

科目別の細かい解説はランキング表からすぐに見ることができます!

では解説していきますね!

【最新版】過去7年の合格率から科目別難易度を分析

この章では、客観的かつ多角的な視点で合格率を分析して、難易度を調べていきます!

対策を始める前や対策中も、このように数字を研究しておくことはとっても大事です!

科目別の合格率を計算

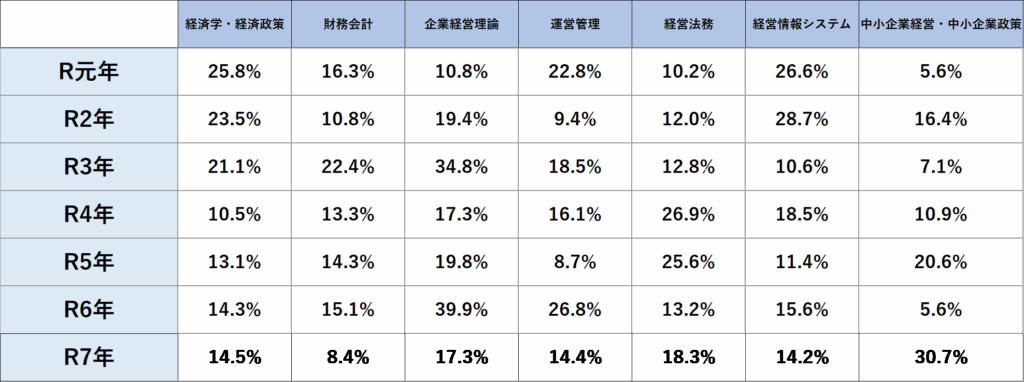

まずは、最新の令和7年度を含む、過去7年間の1次試験の合格率の推移をご覧ください。

科目別合格率

過去7年分の資料をながめてみると、いろいろ見えてきますよね。

「年度によって結構バラつきあるなー」や「合格率がどんどん下がってきてる科目がありそう」

など少し分析できるかなと思います。

では、次に数字を集計して、分析してみます。

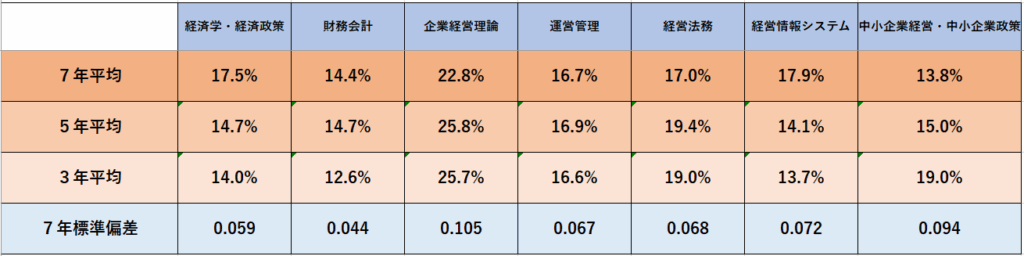

下の表は、過去7年間/5年間/3年間の平均合格率と過去7年間の標準偏差※ をまとめた図表です。

※標準偏差:各科目平均合格率からの、ばらけ具合のこと。

この数値が大きいほど、急に難化したり、易化する可能性が高い。

合格率計算

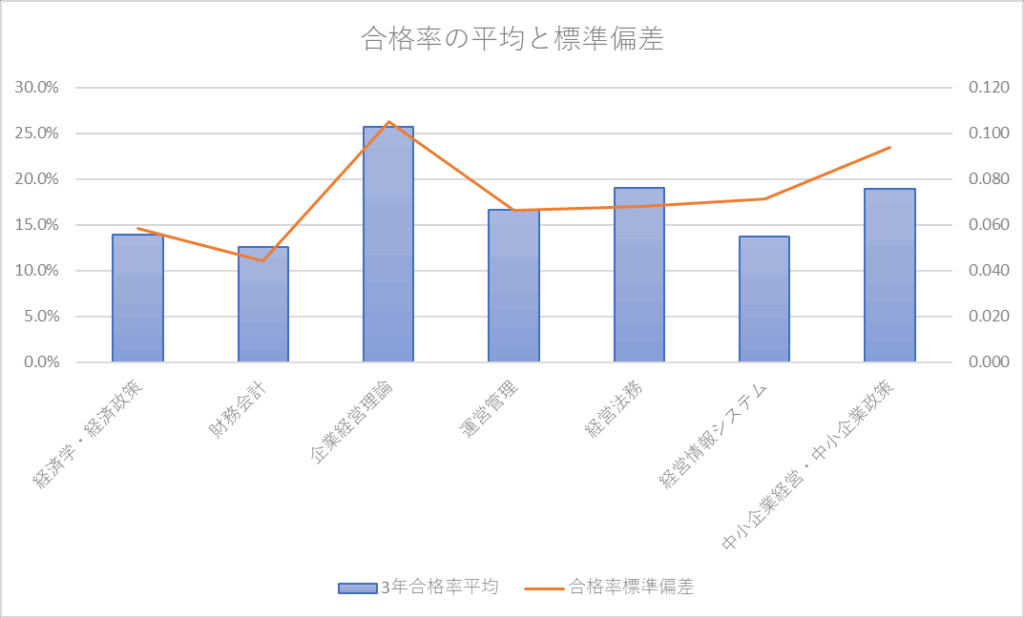

次は、先ほどの表を見やすくしたグラフです。さっと見るだけで大丈夫です。

縦の棒グラフが科目別の3年間の平均合格率、横の折れ線グラフが標準偏差です。

こうやって、グラフにしてみると、「企業経営論は合格率が高いが、年度によってばらつきが多いんだなー」

ということが分析できますよね。

では、この二つの図からわかることをまとめますね。

まずは、直近3年の合格率を低い順に並べてみました。

① 12.6% 財務会計

② 13.7% 経営情報システム

③ 14.0% 経済学・経済政策

④ 16.6% 運営管理

⑤ 19.0% 中小企業経営・中小企業政策

⑥ 19.0% 経営法務

⑦ 25.7% 企業経営論

直近3年の合格率を見ると財務会計や経営情報システムの合格率が低く、逆に企業経営論の合格率が2倍近くあることがわかりますね!

では次は、標準偏差の大きい順に並べてみました!

標準偏差が大きいほど、年度ごとの難易度の変化が大きい科目ですね!

① 10.5% 企業経営論

② 9.4% 中小企業経営・中小企業政策

③ 7.2% 経営情報システム

④ 6.8% 経営法務

⑤ 6.7% 運営管理

⑥ 5.9% 経済学・経済政策

⑦ 4.4% 財務会計

企業経営論の合格率の変化が1番大きく、財務会計の合格率の変化が1番小さいことがわかりますね!

では、ここから、この数字を使って更に深く分析していきましょう!

合格率からみた難易度の傾向と来年の合格率予想

ここでは、先ほどの合格率や標準偏差を使い

- 7年間での難易度の変化の傾向

- R8年度試験の難易度傾向 の予想

について書いています!

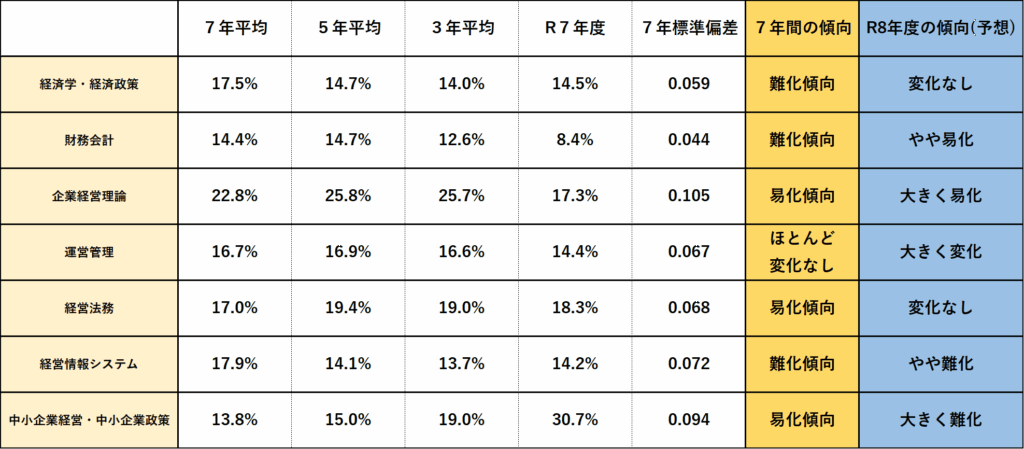

下の図は先ほど出した数字から、“7年間の難易度変化の傾向”と“R8年度の難易度変化の予想”を記載しています

この表だけ見ても非常に見にくいと思いますので、

7年間の難易度の傾向とR8年度の難易度の傾向予想を科目順にまとめてみます。

この表が合格率分析の最終結果になります!

経済学・経済政策 ここ7年で難化傾向です。来年はR7年度より大きく変化しないと予想します。

財務会計 ここ7年で難化傾向です。来年はR7年度よりやや易化すると予想します。

企業経営論 ここ7年で易化傾向です。来年はR7年度より大きく易化すると予想します。

運営管理 ここ7年で難易度はほとんど変化ありません。来年の合格率ははR7年度より大きく変化すると予想し

ます。

経営法務 ここ7年で易化傾向です。来年はR7年度よりやや難化すると予想します。

経営情報システム ここ7年で難化傾向です。来年はR7年度よりやや難化すると予想します。

中小企業経営・中小企業政策 ここ7年で易化傾向です。来年はR7年度より大きく難化すると予想します。

経済学・経済政策の難易度(普通)

経済学・経済政策の特徴と難易度は?

科目別難易度ランキングで経済学・経済政策の難易度は「普通 ★★」となりました!

ここでは、経済学・経済政策の難易度が普通となった要因について、合格率の分析結果だけでなく

“試験範囲”や“試験内容”の特徴から解説していきたいと思います。

まず、合格率の分析から、直近3年の合格率は14.0%でした。

また、標準偏差は5.9%であり、年度ごとの難易度の変化はあまりない傾向にあります。

では、試験範囲はどうでしょうか?

試験範囲は“普通”程度の広さ

・マクロ経済とミクロ経済でほとんどの範囲が構成されており、テキスト1冊で大体の範囲を網羅している

・試験範囲が変わることはほとんどない(数問の時事問題を除く)

次に、試験内容の難易度についてはどうでしょうか?

試験内容は“普通”程度の難易度

・経済に対する論理的思考力が問われるため、“理解”が中心の内容であり、暗記はほとんどない

・特別難しい分野がなく、どの分野もおおむね均等な難易度

これらの結果を総合してみると

- 合格率平均は14%で3番目に低い数字であるが、年度ごとの難易度の変化はあまりなく、

- 試験範囲は普通程度であり、

- 試験内容も普通程度であるため

難易度は「普通★★」となります!

R8年度の出題傾向を予想

経済学・経済政策のR8年度の難易度の傾向は、

R7年度より変化せず、15%前後であると予想します。

年度ごとの難易度の変化が少なく、R7年度も例年通りであったため、15%程度に落ち着くと思われます。

財務・会計の難易度(ダントツで難しい)

財務会計の特徴と難易度は?

科目別難易度ランキングで財務会計の難易度は「ダントツで難しい ★★★★★★」となりました!

ここでは、財務会計の難易度がダントツで難しいとなった要因について、合格率の分析結果だけでなく

“試験範囲”や“試験内容”の特徴から解説していきたいと思います。

まず、合格率の分析から、直近3年の合格率は12.6%でした。全科目で最も低い数字です。

また、標準偏差は4.4%であり、年度ごとの難易度の変化は一番少ないです。

では、試験範囲はどうでしょうか?

試験範囲は“非常に広い”

・簿記2級程度の簿記の範囲に加えて、会計基準やファイナンス関連、簿記1級の一部が範囲に含まれる

・範囲が広すぎて、財務会計のテキスト1冊だけでは対策できない

次に、試験内容の難易度についてはどうでしょうか?

試験内容は“難しい”

・幅広い試験範囲から、実務経験者でないと回答できないレベルの問題が多く出る

・会計学は仕訳など独特の考え方が多く、理解できるまで時間がかかる

・毎年、財務会計で足切りになったり、足を引っ張って不合格になる人がたくさん出る

・時間かけている受験生が多いはずなのに、合格率が一番低い

などなど挙げ切ればきりがありません…

これらの結果を総合してみると

- 合格率平均は12.6%で最も低い数字で、最も年度ごとの難易度の変化は少ない科目であるのに加え

- 試験範囲は非常に広く、

- 試験内容も難しいため

難易度は「ダントツで難しい★★★★」となります!

R8年度の出題傾向を予想

財務会計のR8年度の難易度の傾向は、

R7年度よりやや易化し、12%前後であると予想します。

年度ごとの難易度の変化が少ないですが、R7年度は大幅に難化したため、12%程度に戻ると思われます。

企業経営理論の難易度(簡単)

企業経営理論の特徴と難易度は?

科目別難易度ランキングで企業経営理論の難易度は「簡単 ★」となりました!

ここでは、企業経営理論の難易度が簡単となった要因について、合格率の分析結果だけでなく

“試験範囲”や“試験内容”の特徴から解説していきたいと思います。

まず、合格率の分析から、直近3年の合格率は25.7%でした。全科目で最も高い数字です。

また、標準偏差は10.5%であり、年度ごとの難易度の変化は一番大きいです。

では、試験範囲はどうでしょうか?

試験範囲は“普通”程度の範囲

・組織論/経営戦略/マーケティングの範囲から出題されるが、範囲量としては普通程度である

・マーケティングに関しては、時事問題が含まれており、注意が必要

次に、試験内容の難易度についてはどうでしょうか?

試験内容は“簡単”

・試験本番の問題は少し捻られているが、考えれば答えがわかるレベル(初見問題も含めて)

・勉強内容は、イメージしやすく、興味がわきやすい内容が多い

・暗記量は多めだが、理解しやすい内容で覚えやすい

これらの結果を総合してみると

- 合格率平均は25.7%で最も高い数字であるが、年度ごとの難易度の変化は一番大きいものの

- 試験範囲は普通程度であり、

- 試験内容も簡単なため

難易度は「簡単 ★」となります!

R8年度の出題傾向を予想

企業経営理論のR8年度の難易度の傾向は、

R7年度より大幅に易化し、27%前後であると予想します。

年度ごとの難易度の変化大きいですが、R7年度は大幅に難化したため、27%程度に戻ると思われます。

運営管理の難易度(普通)

運営管理の特徴と難易度は?

科目別難易度ランキングで運営管理の難易度は「普通 ★★」となりました!

ここでは、運営管理の難易度が簡単となった要因について、合格率の分析結果だけでなく

“試験範囲”や“試験内容”の特徴から解説していきたいと思います。

まず、合格率の分析から、直近3年の合格率は16.6%でした。

また、標準偏差は6.7%であり、年度ごとの難易度の変化は普通程度です。

では、試験範囲はどうでしょうか?

試験範囲は“普通”程度の範囲

・生産管理/店舗や販売情報に関する内容がメインであり、広くはない範囲である

・運営管理のテキストのみだと足りない部分もある

次に、試験内容の難易度についてはどうでしょうか?

試験内容は“普通”程度の難易度

・試験本番は、応用問題も多いが、考えれば決して解けないことはないレベル

・店舗や販売情報に関する内容は、イメージしやすく、興味のわきやすい内容が多い

・生産管理は暗記量が少なめだが、図表ツール等を使えるレベルまで練習する必要がある

これらの結果を総合してみると

- 合格率平均は16.6%で、年度ごとの難易度の変化は普通程度の科目で、

- 試験範囲は普通程度であり、

- 試験内容も普通なため

難易度は「普通 ★★」となります!

R8年度の出題傾向を予想

運営管理のR8年度の難易度の傾向は、

R7年度より大きく変化すると予想します。

年度ごとの難易度の変化が非常に多く各年で上下しています。

そのため、大きく難化若しくは大きく易化のどちらかに変化すると思われます。

経営法務の難易度(難しい)

経営法務の特徴と難易度は?

科目別難易度ランキングで経営法務の難易度は「難しい ★★★」となりました!

ここでは、経営情報システムの難易度が簡単となった要因について、合格率の分析結果だけでなく

“試験範囲”や“試験内容”の特徴から解説していきたいと思います。

まず、合格率の分析から、直近3年の合格率は19.0%でした。

また、標準偏差は6.8%であり、年度ごとの難易度の変化は普通程度です。

では、試験範囲はどうでしょうか?

試験範囲は“広い”範囲

・企業経営に必要な、会社法/特許法だけでなく、民法まで出題され、かなり広い範囲がとわれる

・経営法務のテキストだけでは少しカバーしきれないレベル

次に、試験内容の難易度についてはどうでしょうか?

試験内容は“普通”

・試験本番は、かなり細かい部分の知識まで問われるので、正確な暗記が必要

・民法/会社法はイメージしつらいが、特許法や著作権法はイメージしやすい

これらの結果を総合してみると

- 合格率平均は19.0%で、年度ごとの難易度の変化は普通程度の科目だが、

- 試験範囲は広く、

- 試験内容は普通なため

難易度は「難しい ★★★」となります!

R8年度の出題傾向を予想

経営法務のR8年度の難易度の傾向は、

R7年度よりほとんど変化せず、17%前後であると予想します。

年度ごとの難易度の変化が少なく、R7年度もほとんど変化なかったため、

また、経営法務は試験作成者が難易度をコントロールしやすいため、17%程度に落ち着くと思われます。

経営情報システムの難易度(めっちゃ難しい)

経営情報システムの特徴と難易度は?

科目別難易度ランキングで経営情報システムの難易度は「めっちゃ難しい ★★★★★」となりました!

ここでは、経営情報システムの難易度が簡単となった要因について、合格率の分析結果だけでなく

“試験範囲”や“試験内容”の特徴から解説していきたいと思います。

まず、合格率の分析から、直近3年の合格率は13.7%でした。

また、標準偏差は7.2%であり、年度ごとの難易度の変化は普通程度です。

では、試験範囲はどうでしょうか?

試験範囲は“非常に広い”範囲

・IT分野のほとんどの分野から出題される上、最新技術が年々変わるので、最新知識を更新する必要がある

・経営情報システムのテキストでは全くカバーしきれないほどの範囲

次に、試験内容の難易度についてはどうでしょうか?

試験内容は“難しい”

・IT分野は独特な考え方が多く、応用情報情報レベルの問題が多く出る

・普段の生活でイメージしないので、理解に時間がかかる

・時間をかけている受験生が多いはずなのに、2番目に低い合格率になっている

これらの結果を総合してみると

- 合格率平均は13.7%で、年度ごとの難易度の変化は普通程度の科目だが、

- 試験範囲は非常に広く、

- 試験内容も難しいなため

難易度は「めっちゃ難しい ★★★★★」となります!

R8年度の出題傾向を予想

経営情報システムのR8年度の難易度の傾向は、

R7年度よりやや難化し、12%前後であると予想します。

年度ごとの難易度の変化が少なく、徐々に難化傾向であるため、12%程度に下がると思われます。

中小企業経営・政策の難易度(普通)

中小企業経営・中小企業政策の特徴と難易度は?

科目別難易度ランキングで中小企業経営・中小企業政策の難易度は「普通 ★★」となりました!

ここでは、中小企業経営・中小企業政策の難易度が簡単となった要因について、合格率の分析結果だけでなく

“試験範囲”や“試験内容”の特徴から解説していきたいと思います。

まず、合格率の分析から、直近3年の合格率は19.0%でした。

また、標準偏差は9.4%であり、年度ごとの難易度の変化は2番目に大きいです。に

では、試験範囲はどうでしょうか?

試験範囲は“狭い”範囲

・白書の要点/中小企業関連の法律が試験範囲となり、試験範囲が限定されている

・白書のすべてを範囲ととらえると広いともいえるが、試験本番は一部分からの出題が多い

次に、試験内容の難易度についてはどうでしょうか?

試験内容は“普通”程度の難易度

・中小企業白書の細かい数値や文言から出題され、正確な暗記が求められる

・中小企業関連の法律は身近でないため、イメージしつらい

・理解する内容はほとんどないため、暗記中心

これらの結果を総合してみると

- 合格率平均は19.0%で、年度ごとの難易度の変化は2番目に大きい科目だが、

- 試験範囲は普通程度であり、

- 試験内容も普通なため

難易度は「普通 ★★」となります!

R8年度の出題傾向を予想

中小企業経営・中小企業政策のR8年度の難易度の傾向は、

R7年度より大きく難化し、10%前後であると予想します。

年度ごとの難易度の変化が大きく、R7年度は大幅に易化していたため、10%程度に下がると思われます。

科目別難易度から分析したオススメの勉強順

では、最後に科目別難易度と1次試験を2カ月で突破した筆者の経験から分析したオススメの勉強順を紹介します。

※この勉強順はセオリーとなります。実際に勉強される際は、ご自身の状況に合わせて勉強してください。

最も難易度が高い科目であり、非常に広い試験範囲への対応と深い理解が求められる。

そのため、最初から勉強し始めて、繰り返し理解を深める勉強が必要である。

余裕がある人は、簿記やビジネス会計検定に挑戦するのもアリ

非常に難易度が高い科目であり、広い試験範囲への対応と、システム独特の考え方に慣れる必要がある

余裕がある人はITパスポートや基本情報技術者に挑戦するのもアリ

普通程度の難易度であるが、理解中心の勉強になるため、何度も問題に触れて理解を深めることが必要である

難しい難易度かつ、広い試験範囲であるが、暗記中心の勉強になるため、4番目程度が良い

しかし、民法や会社法など理解が必要な分野もあるため注意

難易度も普通程度であり、暗記と理解のバランスが最も良い科目

この科目は、理解する内容が簡単であり、暗記部分も覚えやすい内容である

そのため、優先順位は低い。

中小企業診断士試験の一番楽しい科目から触れたければ、この科目を最初に勉強すると良い。

最も理解する内容が少なく、暗記特化の科目である

この科目は前日にどれだけグラフや法律の細かい内容を詰め込めるかが重要。

この表で特にお伝えしたいのが、

“財務会計と経営情報システムは最初に手を付けてほしい”ということです。

受験生にとってボトルネックになる可能性が高いのがこの2科目であり、

最初にこの2科目が、しっかりと理解できるか/どの程度のレベルなのか、ということを把握してほしいのです。

まとめ

中小企業診断士試験のように、全く異なる分野の科目が7科目も出題される試験は、他にありません。

受験生の皆さんは、

「私にとってどの科目が一番難しいの?」

「何から手を付けたらいいかわからない」

となってしまうと思います。そこでみなさんの参考になるように

・科目別難易度ランキング

・各科目の特徴と難易度

・科目別難易度からみたオススメ勉強順

を紹介してきました。

この記事が皆さんの一助になると幸いです。